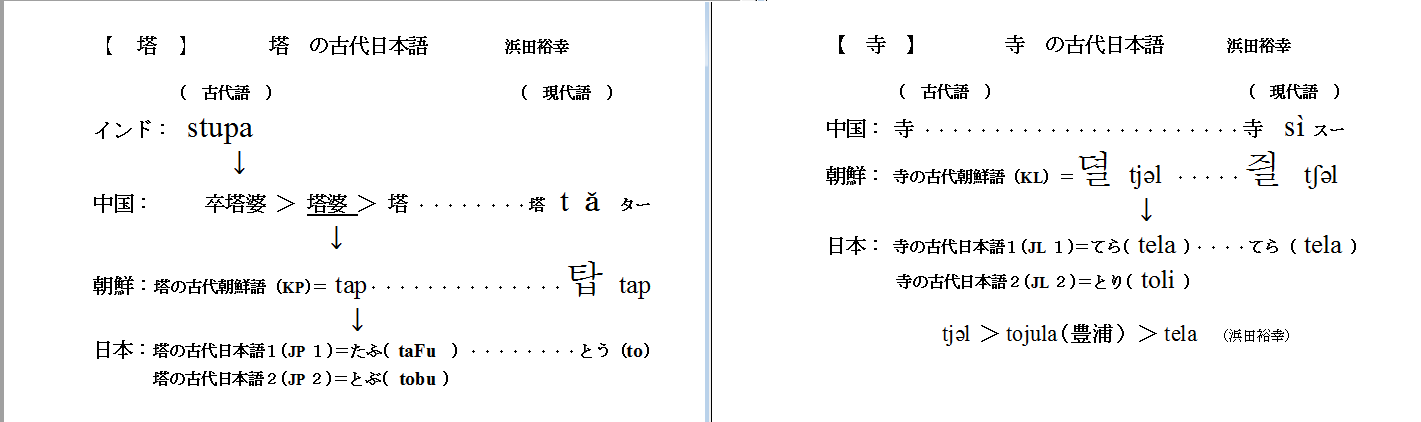

付図1

【 第5章 用語「飛鳥」の発生: 塔寺説 浜田裕幸 】

(1)塔

紀元前5世紀にインドで発生した仏教は紀元1世紀に中国に伝わる。さらに中国を経由して4世紀ごろ朝鮮半島に伝わり、やがて日本に伝来する。

日本での公伝は6世紀半ばであるが、渡来人による私伝が先行したことは自明であろう

インド初期の仏教では仏像を礼拝するのでなく、仏舎利を納めたstupa(塔の梵語)を礼拝した。仏舎利は本来釈迦が荼毘に付された際の遺骨及び棺・荼毘祭壇の灰燼の一部であるため、それを納めたstupaが最も重要なものであったのは当然である。

しかし、後には仏舎利が不足したためstupaの前で供養した宝石類を代用品とした。

『日本書紀』敏達紀13年条には蘇我馬子が鞍作止利の祖父である達等から仏舎利を献上され、試しに鉄鎚で打つと逆に鉄鎚の方が砕けるなど不思議なことが起こったと記している。

古代中国に仏教が伝来したとき、stupaに対して「卒塔婆」と当て字をした。

中国には当時から現在に至るまで日本のカナ的文字がないので、外来語に不定の借音字を当てている(例:buddha>仏陀、Marilyn Monroe> 瑪麗蓮夢露)。

やがて「卒塔婆」の「卒」が脱落して「塔婆」になり、更に略されて「塔」が一般的に使用される語となった。

現在の中国語で、塔は「ター、tă」と発音する。

現代朝鮮語では塔を탑(tap)というが、語源を中国語の塔婆とみて誤りないであろう。

とすれば、古代朝鮮語もtapと考えられる。

( 塔婆(古代中国語)>X(古代朝鮮語)>tap(現代朝鮮語) ∴X≒tap )

『日本書紀』での「塔」の初見は敏達紀14年2月条の「起塔於大野丘北」であり、『古事記』に「塔」はない。『万葉集』では唯一(万16/3828)に「塔」が見られるが、万葉仮名表記でないのは残念である。『岩波古語辞典』には「たふ【塔】(仏)《塔婆(たふば)から》」とあるが、「タフ」は中国語の直接受容でなく、古代朝鮮語の(tap)を介したと考えるのが合理的であろう。

日本古語の「タフ」は音便によって、「トウ」となり、更に現代では長音の「トー」と発音するようになった。

(2)寺

「寺」という漢語の意味は元来「役所・官舎」であった。

インドから中国への仏教伝来に関して、感夢求法説話という有名な話が遺っている。

史実ではないが、伝来過程の一端を示しているので紹介する。

後漢の明帝がある夜、金色に輝く人が空を飛んで来る夢を見た。群臣に夢を占わせたところ、仏陀(Buddha=釈迦)という西域の神であると知った。明帝は使者を西域に派遣し、インドの僧を招聘した。僧たちは白馬に乗って都の洛陽に到り用意された寺(官舎)に居住した。そこで僧らは持参した四十二章経を訳写した。その寺は白馬寺と呼ばれるようになり、これが中国における最初の伽藍である。

つまり、古代中国では「寺」は「役所」の意味だったが、仏教伝来以後は現在の寺の概念に当たる建築物の名称に使用されるようになった。

「寺」の古代中国語音は不明ではあるが、日本の呉音「ジ」・漢音「シ」に近いものとすれば、全く倭語「テラ」と結びつかない。なお、現在の中国語では「スー、si」である。

現在韓国には「寺」にあたる言葉が2種ある。

一つは「사、サ」であるが、仏国寺(불국사、プルグクサ)のように用いる。これは、寺か刹の中国語音から転化したものだろう。「사、サ」は日本語における漢字「寺」の字音に当たる。日本で法隆寺の寺をジと音読みするのに相当する。

もう一つが「절、チョル」である。例えば「古い寺 old temple」は「오래된절、オレデンチョル」と言う。この「チョル」は日本語の字訓「テラ」に当たり、固有の韓国語である。

キリスト教のchurchに当たる教会という言葉が一般化する以前、例えば江戸時代は御堂とか天主堂のように「堂」という既存の名称(神仏を祀る建物)を当てている。これと同様に、「チョル」は朝鮮半島に仏教が伝来する前から存在した別の宗教の礼拝所や礼拝を意味する名称であったが、仏教が伝来したとき仏教の寺にも「チョル」を当てた。

ただし「절、ʧəl 、チョル」は現代語であって、寺の古代朝鮮語は「뎔、tjəl、ティオル」である⑱。

金氏との私信によると、「古代朝鮮語に [ ʧ ] の発音はない」とされる⑲。岩波『日本書紀』の注には寺の朝鮮古音を [ tiɔr ] と記す⑳。

なお韓国に「절、チョル」という目上の人に対する伝統的な挨拶(おじぎ)があるが、礼拝の意味から「절、寺」と同根であると私は考える(ピョンジョル、クンジョル)。

日本語の「テラ」の語源については、この古代朝鮮語「뎔、tjəl」に由来すると考えるのが最も合理的である。

(3)外来語「塔」「寺」の口承的受容と用語「飛鳥」の発生

仏教が日本に伝来(仏教の私伝)したのは遅くとも6世紀初め頃であろうか。

当時は朝鮮半島などから多数の人々がわが国へ次々に渡来している。

渡来人の中には仏教を信仰する人々も当然混ざっており、日本に住みついた渡来人集落には小規模な仏教礼拝所(=寺)が存在していたであろう。

『扶桑略記』によると、継体天皇16年2月(522年)に日本に渡来してきたとされる司馬達等は大和国高市郡坂田原に草堂を結び、仏尊を安置し礼拝したという。

『古事記』には「寺」の用字が垂仁記に「狹木之寺間」と唯一見られるが、この寺間が仏教の「礼拝所地」である可能性を考え興味深い。

538年とか552年は仏教公伝の話であって、百済と倭の両国の公的な交渉として仏教が伝えられたとされる紀年である。その公伝に先立って、私的伝来がある。

古代朝鮮語の寺(뎔、tjəl、tiɔr、tiɔl)・塔(tap)の名称や概念も渡来人たちによって伝わるわけで、これを周辺のヤマト人が受容したとみるのが自然である。

倭語の「テラ」「タフ」の語源は前述のように古代朝鮮語と考えて無理がない。

その際、塔・寺の古代朝鮮語がどのように転訛されたかが問題である。

日本語は「ン」と「ッ」以外は開音節構造である。そこで外国語の閉音節や多重子音には母音をつけ外来語として用いている。

現在外来語の殆どはマスメディアを通して伝わる。

メディアが示したカタカナ文字で、日本全国統一した言葉として通用していることが多い。

閉音節や二重子音の語につける母音にも、下記のように一定の規則が生じ定着しているようだ。

b、f、g、k、l、m、p、r、s、v、z には [ u ] をつける。

black:ブラック、spring:スプリング (原語の母音は1個、カタカナ英語は4個の母音がつく)

ch、ge には [ i ] をつける。

pinch:ピンチ、watch: ウォッチ、range:レンジ、judge:ジャッジ

t、d には [ o ] をつける。

truck:トラック、dream:ドリーム、seat:シート、second:セカンド

さらに『外来語の表記』に関する内閣告示(文部科学省)まである。

現在のわれわれはこれらの規則に慣れて、それが当然と思っている。

しかし例えば、プランニングplanning、ホールダーholder、バッターbatter、パイナップルpineapple、ポピュラーpopular

に当たる原語を英語の予備知識無くnativeの人から直接聞けば、プラニン、ホウルダ、バタ、パイナポ、パピュラ

と受け取る人は多いだろう。

高野広八(幕末に米欧を巡業した曲芸団のリーダー)は日記[21]にBlackburn、Wakefiieldをブウツホウ、ウイキホウルと記している。

マスメディアがない古代では外国語の受容は口承的になされている。

つまり、nativeの人から聞いた言葉を口頭で模倣して記憶するのである。

文字などの先入観なしに原語を直接聞いた場合を想像して欲しい。

ジルバ(Jitterbug)はよい例で、1945年占領米軍に接触した日本人から広まった。

現在のような規則がなかった時代、日本語にない母音や子音終わりの語につける母音は、それを聞いた個人の感性によって違ってくる。

幕末・明治時代でも同様である。

・閉音節の語に "a" をつけた例:

現在子音終わりの外来語にaをつける例は皆無なので奇異に思われるが、昔は存在した。

speak:スパーカ (ジョン万次郎[22])、old:オゝルダ (小泉八雲夫人セツ[23])

・ch ge以外の閉音節の語に "i" をつけた例:

good:グーリ (ジョン万次郎)、 sugar:ショゴリ (小泉セツ)

・同一人によるカナ表記の揺れ:ジョン万次郎の例

speak:スパーカ、スペーケ told:トールダ、トールド、トール

以上の例で理解できるように、1つの外国語が複数の発音で受容されていることは多い

truck:トロッコ・トラック、strike:ストライキ・ストライク、

stick:ステッキ・スティック、check:チッキ・チェック、glove:グローブ・グラブ、

machine:ミシン(sewing-)・マシン、taxi テキシー・タクシー、

beefsteak::ビステキ・ビフテキ、handkerchief:ハンケチ・ハンカチ、

ticket:テケツ・チケット、American:メリケン・アメリカン、

pudding:プリン・プディング、shovel:シャベル・ショベル、punch:ポンチ・パンチ、

filet:ヘレ・ヒレ、chalk:チャコ・チョーク、pinch:ペンチ・ピンチ、

lemonade:ラムネ・レモネード、watch:ワッチ・ウォッチ

(2つの発音のうち、概ね前者が古い。また意味を使い分けたりしている)

塔・寺に当たる古代朝鮮語がヤマト言葉で受容された初期の段階では、

塔(탑、tap)はタフ、タブ、トフ、トブなどであろうし、

寺(뎔、tjəl、tiɔr、tiɔl)はトユル、トユリ、トユラ、トル、トリ、トラ、テル、テリ、テラなどと捉えられたであろう。

「tjə 」の発音は難しかったと考えられる。

現在の日本語で考えると、タとト、テとトは全く違う発音のように思われる。しかし上代特殊仮名遣説では古代の「ト」に2種の発音があり、便宜上「甲類のト」・「乙類のト」と分けている。「乙類のト」の母音オは中舌母音とされ、「タ」や「テ」とは転訛しやすいと考えられる。詳しくは付論(3)を参照されたい。

やがて、塔はタフ、トウを経てトーに固定し、寺はテラに固定した。

私は、テラはトユラを経たと思う。(tjəl>tojula>tela)。そしてこのトユラが地名豊浦の由来と考える。

一方、塔をトブ、寺をトリと捉え、「飛ぶ鳥」という言葉を連想して記銘した人々がいたと私は思う。

外国語を聞いたときに、自国語を当て字的に用いたり、意味のある語を連想して記銘すること(連想記憶)は世界共通である。

例

・高野広八: 三ふらんせしこ(San Francisco)、万ちやしたい(Manchester)、入王(Newark)、入要達(New

York)

・ジョン万次郎: 安弁制(ABC)、入用(New York)

掘った芋いじるな(What time is it now? )はよく知られている。

ジョン万次郎が教えたという説であるが、その典拠は見つからないらしい。

・その他: catalog(型録)、bucket(馬穴・馬尻)、typhoon(台風)、boatswain(棒芯)、club(倶楽部)

button and bow(罰点棒)、Oh, my God!(お前が)、I get off (揚げ豆腐)

・受験生向きに英単語連想記憶術なる本もある。

(例:nominate:飲みねぇと指名する、insult:犬猿と侮辱する)

・日本語→英語:

DICE-K(米メジャーリーグにおける松坂大輔の愛称)、karaOK(カラオケ)

・英語→中国語:可口可楽(Coca-Cola)

この「塔・寺」を「飛ぶ・鳥」と把握した人々やグループから「飛鳥」という用語が発生した。

「飛鳥(トブトリ)とは塔・寺のこと」、これが私の「飛鳥の塔寺説」である。

この段階では「飛鳥」と「アスカ」がまだ結びついていないことを明確にしておきたい。

(4)用語「飛鳥」の発生時期

用語「飛鳥」の発生時期であるが、その下限は飛鳥と五十戸を併記した木簡と瓦の史料により687年(持統元年)~689年(持統3)であろう。

そこで上限について考えてみたい。

1.飛鳥寺造営以前の発生

仏教を信仰する渡来人集団とその周辺の住民から発生した可能性はある。

しかし、寺(礼拝所)があり塔の知識があっても、周辺住民は本格的な塔を見たことがないので、用語「飛鳥」が発生した可能性は低いと考える。

2.飛鳥寺造営時の発生

飛鳥寺建立はいわば国家的大規模プロジェクトであった。

蘇我馬子が飛鳥真神原の衣縫造祖樹葉の家を壊して造営を開始し(崇峻元年、588)、裴世清来朝の翌年に飛鳥大仏が完成する(推古17年、609)まで約 20 年経過している。

伽藍の建設が進行するにつれ、周辺住民の関心と驚きは計り知れないものであったに違いない。1950年代の東京タワーのようなものである。

工事は百済から派遣された僧侶や専門技術者の指導の下、渡来系集団の東漢・忍海・朝妻・鞍部・山西氏たちが主に従事した。

その工事現場では古代朝鮮語が飛び交っていたと思われる。

今までにない壮大な建築物の名前を古代朝鮮語で tap、tjəl と聞いた人々は、それぞれ独自の受け取り方をしただろう。

戯画的に描写してみる。

次第に完成してくる巨大な堂宇を貴族官人や庶民が目を丸くして見物している。

初めて見る様式の大建築物だ。

「あのすごく高い建物は何というのですか?」「tap です」

「はあ、トブですか。では大きく広い方は?」「tjəl です」

「へえ、トリですか。トブとトリ。トブトリ。(飛ぶ鳥)とすれば覚えやすいですね」

当時マスコミはない。口コミで伝わるのである。

私は、塔と寺を意味する「飛鳥トブトリ」という用語は、人々の関心が高かった飛鳥寺造営時に発生した可能性が高いと考えている。

奈良文化財研究所のプレスリリース「飛鳥寺出土文字瓦の調査成果」(2015年6月10日)⑧と奈文研ニュースNo.58(2015年9月)⑨に関連記事があり、

これを要約する。

1.1992年に飛鳥寺塔跡の約140m東から出土していた平瓦凸面に、「飛」の字が刻まれていることが認められた。

2.この瓦は断定しがたいものの飛鳥寺創建期のものである可能性が考えられる。

3.「飛」は飛鳥や飛鳥寺などを意味した可能性がある。

以上であるが、「飛」の文字が認められたものの、「飛鳥」と続かないのは残念である。

私は、この「飛」が単に「塔」の当て字であった可能性も考えている。

これを報道した毎日新聞(2015年6月11日)に、「(前略)専門家は、正式な寺号「法興寺」とは別に、一般には当初から地名の「飛鳥」を寺の呼び名にしていたことを示す資料とみている。(中略)調査に携わった東野治之・奈良大教授(日本古代史)は「造営の現場監督クラスの人が書いたのでは。創建期から地名と寺を組み合わせた飛鳥寺という名が一般的だったと推測され、当時の生の言葉を記した貴重な資料だ」と話した(後略)【矢追健介】」の記事があった。

創建時に寺号「法興寺」の呼称が存在したか否かの問題はさておく。

上の記事では寺の創建以前に地名「アスカ」に「飛鳥」の表記が既に存在していたかのような認識が窺える。しかし、飛鳥寺創建前に地名「アスカ」を「飛鳥」と表記した史料は存在しない。また仮に「飛鳥」表記が実在したとすれば、地名「アスカ」が「飛鳥」と表記されるに至る経緯の説明をどうするのかが問題となる。

なお、東野治之教授の談話内容は伝聞になることを付記しておく。

( 下の付図1を参照 )