仏教伝来に伴い、塔と寺の古代朝鮮語が口承的に受容され、転訛・借訓と連想によって「塔・寺」に当たる用語「トブトリ」と用字「飛鳥」が発生した。

塔・寺は飛鳥地域(狭義のアスカ及び周辺地域)のシンボルであった。

「飛鳥」はその塔・寺に由来する二字の嘉字であり、狭義のアスカの範囲に拘束されない。

緊迫したアジア情勢によって飛鳥時代の朝廷は強い国家意識を持つようになり、国家制度の整備を高める一方、国家の体面を主目的として宮都名に「飛鳥」を採用したと考える。ただし、対外的には「飛鳥」は中国音で読まれたであろう。

宮都名「飛鳥」の成立下限が持統元年(687)から持統3年(689)であることはほぼ確実である。その上限は推古朝と考える。

用字「飛鳥」が公的に採用されることにより、地名「アスカ」と並立する。その結果「飛鳥」と「アスカ」は互いに連結した。

すなわち、「アスカ」を「飛鳥」と表記し、「飛鳥」を「アスカ」と読むようになる

「飛鳥」は主に対外的および公的文書に使用され、『古事記』『日本書紀』の編纂時にはアスカを飛鳥と統一的に表記するよう朝廷から命令が下されたであろう。

しかし一般には「アスカ」が通用した。

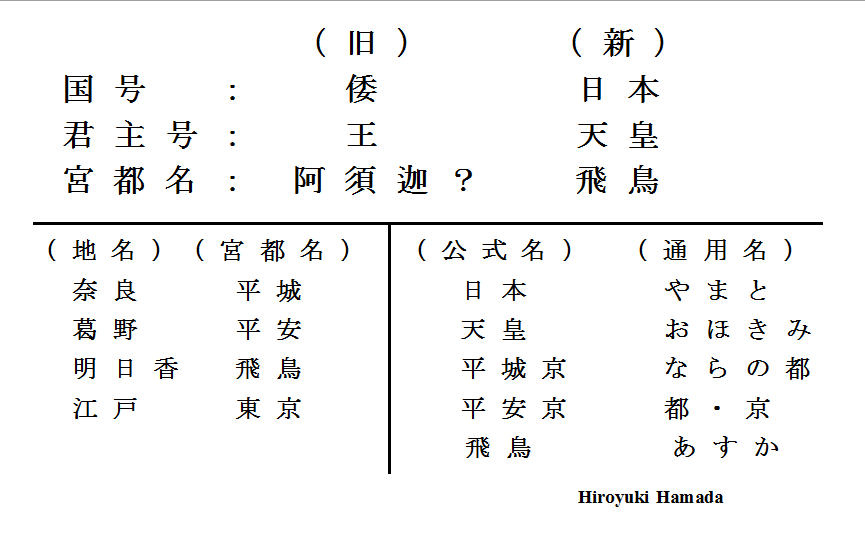

宮都名「飛鳥」はその成立動機において、「日本」「天皇」の称号と軌を一にするものと考える。

この論文で「飛鳥」の枕詞由来説を否定し、飛鳥寺出土「飛」文字瓦、豊浦の地名由来にも言及した。

[ 参考文献 ]

1.門脇禎二(1987)「飛鳥史の諸段階」,井上光貞・門脇禎二編『古代を考える 飛鳥』吉川弘文館.

2.岸俊男(1970)「飛鳥と方格地割」,『史林』53(4),史学研究会

3.相原嘉之(2013)「飛鳥寺北方域の開発-7世紀前半の小墾田を中心として」,『橿原考古学研究所論集 第16』八木書店.

4.吉川真司(2011)『飛鳥の都』岩波書店.

5.山尾幸久(1989)「河内飛鳥と渡来氏族」,『古代を考える 河内飛鳥』吉川弘文館.

6.東野治之(1979)奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編『日本古代の墓誌』同朋舎.

7.竹内亮(2009)「五十戸と知識寺院-鳥坂寺跡出土箆書瓦の釈読から」,『古代文化』60,p620-634, 古代学協会.

8.奈良文化財研究所(2015)『飛鳥寺出土文字瓦の調査成果 記者発表資料』2015年6月10日

9.奈良文化財研究所(2015)「飛鳥寺出土文字瓦の調査」,『奈文研ニュース』58,

10.奈良文化財研究所(2017)『木簡データベース』2017年.

11.吉田東伍(1900)『大日本地名辞書 第二巻』富山房.

12.村上隆(2007)「古代の金・銀精錬を考える」,『奈文研紀要』2007年.

13.奈良文化財研究所編(2006)『評制下荷札木簡集成』東京大学出版会.

14.門脇禎二(1977)『新版 飛鳥 その古代史と風土』日本放送出版協会.

15.福井久藏(1927)『枕詞の研究と釈義』不二書房.

16.鳥越憲三郎(1973)『飛鳥へのふるみち』新人物往来社.

17.浜田裕幸(1986)「アスカの表記「飛鳥」考」,『歴史研究』300 ,歴史研究会.

18.金思燁(1974)『古代朝鮮語と日本語』講談社.

19.金思燁 1985年11月19日 私信.

20.坂本太郎他(1965)『日本書紀下』p174,日本古典文学大系、岩波書店.

21.宮永孝(1999)『海を渡った幕末の曲芸団』中公新書.

22.乾隆(2010)『ジョン万次郎の英会話』Jリサーチ出版.

23.小泉セツ『セツの英単語覚え書帳』小泉八雲記念館所蔵.

24.浜田裕幸(2016)「「飛鳥」考-「飛鳥」は朝廷が命名した宮都名である」,『歴史研究』638,歴研.

25.井出至(1972)「「飛鳥」考」,『万葉』79,p25-36,万葉学会.

26.相原嘉之(2017)『古代飛鳥の都市構造』吉川弘文館.

27.吉田孝(1997 )『日本の誕生』岩波新書.

( 下に 付図2 )

付図2