更に後、『日本書紀 下 日本古典文学大系』1967年坂本太郎他、岩波書店 の567頁に下記をみつけた。

「(前略) ツク(築く)→ツカ(塚)、ナフ(綯)→ナハ(縄)の例があるように、四段活用の動詞はaという語尾で名詞になる例がいくつかある。(後略)」

これによって、私の「シュラ修羅」に関する一連の考察は補強されたと考える。

(6)論文 「修羅」の名称 浜田裕幸

『歴史研究』歴史研究会、1978年10月号

去る四月はじめ、大阪府藤井寺にある、仲津媛古墳の陪塚わきの濠から、巨大な木ぞりが出土し、世間に大きな衝撃を与えた。

(注:現在は三ツ塚古墳出土とされる)

古代の巨石古墳の大石運搬法は、いろいろ想定されてきた。

しかし、実際にどのような用具が使われたかは、いままで謎であった。

一方、室町時代の『■嚢鈔』(あいのうしよう、■は土偏に蓋)に〔石引く物〕として修羅の名がみられ、

同じく室町時代の『文明本節用集』には、〔修羅、大石を引く材木也〕と記されている。

飛鳥石舞台古墳の、巨石運搬法と築造法を研究した高橋逸夫京都帝大教授は、

石材を運ぶのに、角材を格子に組んだ木ぞりを用いたのではないかと説明し、この木ぞりを修羅とよんでいる。

名称だけが伝わり、実物が確認されていなかった幻の修羅が、このたびはじめて発見されたのだから、その意義は大きい。

ここで、その修羅の名称について、若干の考察を試みたい。

古代このような木ぞりが、修羅とよばれていたかは明らかでない。

さきにあげた、室町時代の文献にはじめて修羅が現われてくる。

『■嚢鈔』(あいのうしよう)には、〔石引く物を修羅と云ふは何事ぞ。

帝釈を動かす事、修羅に非ずば有るべからず。よりて名づく〕とある。

この説明をそのまま受け取り、〔阿修羅王と帝釈天が戦い、強力の修羅が帝釈(大石)を動かした、という仏典の故事から名付けられた〕と紹介した新聞もあった。

しかし、『■嚢鈔』の説明は非常に巧みなしゃれだと、わたしは考える。

博学で、機知にたけた人に命名されたとするより、自然発生的に、素朴な名でよばれていた、とみる方が道理である。

記紀や風土記に載せられた多くの地名説話が、そのまま信じがたいのと同様である。

ところで、橇は氷上・雪上の乗り物あるいは運搬用具として、広く世界に分布している。

北国の朝鮮から渡来してきた人々には、そりはなじみ深い道具であったにちがいない。

また、地名と同様、道具の名が後世にそのまま伝わりやすいことは、ヨーロッパでもよく知られている。

漢字にとらわれないために、修羅をかなとローマ字で表記してみる。

しゆら、shuraである。

これと橇、そり、soriを対比させると、二つの語は言語学的に同根であると考えられる。

まず、shとsの交替は普遍的である。

生年(しょうねん・せいねん、)朱雀(しゅじゃく・すざく)、三味線(しゃみせん・さみせん)と枚挙にいとまがない。

また、室町時代末期に来朝したポルトガル宜教師、J・ロドリゲスの『日本大文典』には、一般にシエと発音すべき音節を関東ではセと発音する、という内容の記述がある。

実際、北九州には、sというところをshとする発音が、現在、方言としてのこっている。さらに、ドイツ語の発音[ sch ]と英語の[ s ]の対応はよく知られている。

次に、u と o の母音交替は、すずろ・そぞろ、剃(す)り下げ髪、率然(しゅつぜん・そつぜん)、てぬぐひ、てのごひ、の例にみられる。

また a と i の母音交替は、石(いさ.いし)、隅(すま・すみ)、宿(すか・すき)にみることができる。

以上のように、修羅とそりが言語学的に同根である可能性は認められると思う。

ちなみに、そりを加賀の方言でずり、新潟の方言でそいろという。

現在朝鮮では、そりをsseolmae(ソルメ)というが、そりと同根あるいは同源かもしれない。

しかし、一方、そりを英語でsleigh[slei]、ドイツ語でSclittten[,lit§n ]またはSchleife[,laif§]という。

日本語では r と l の区別がないから、soriはこれらと、二つの子音で一致することになる。

だが、早計に同源かと考えるのは、もちろん誤りである。

言語学で擬音語(Onomatopoeia)というものがある。

これは動物の鳴き声とか、物の発する音の印象から生まれた言葉である。

たとえば、ワンワンがこれにあたる。

さらさら流る、すらすら書ける、するする滑る、しゆるしゆる解く帯、金比羅舟々追手に帆かけてしゆらしゆしゆしゆは、

滑らかな感じを現わす擬音語である。

すらり、そろり、もそろもそろも、それに近い。

一方、濁音のざらざら、ずるずる、ぜろぜろ、じゆるじゆるは、滑らかでないさまを表現している。

先にあげた、滑らかさを現わす擬音語は、s(sh )と.r(l)が、母音特に後・中舌母音と組み合わさって構成されている。

擬音語の場合、その発生のメカニズムを思えば、異系統の言語に偶然似かよった構造の語が存在して不思議でない。

音楽用語に使われる slur もこのたぐいである.

これまでの論証によって、次の結論を得た。

1、「修羅」は擬音語である可能性が強い。

2、「修羅」は「そり」と同根と考えられる.

3、「修羅」あるいはこれに近い名称は、古くから存在していたものと推定される.

後記(2010.09.11)

1978年4月にこの修羅が出土したときは大騒ぎで、一時ブームになった。

新聞などの多くの報道は、古代史学者の取材から、『■嚢鈔』の記事を紹介した。

そのため、この説が一般に流布されて、「修羅」に対する入社試験の模範解答にもなった。

私は、修羅の名称が阿修羅に由来する説にすぐ反発した。

まず、橇と同根と考えたからである。

次に、普通の道具の名の由来として難し過ぎると思った。こんな説明は特定の個人から発したアイデアとしか考えられない。

そこで理論武装をしてこの論文を発表し、すぐ上田正昭先生や森浩一先生方にコピーをお送りした。

両先生からは、有意義とのご返事をいただいた。

その影響か、学者たちも「修羅」に、「そり」と付記するようになった。

現在、辞書やwikipediaでも、 「大石・大木などを運搬する道具。そりの一種」とあり、『■嚢鈔』の記事は載せていない。

結構なことである。

ただ名称「修羅」自体は、室町時代を遡れないので歴史学的にはあまり意味はない。

近くに雇用促進住宅団地があったため、九州などから移住してきた方と接触する機会があった。

地方には「しゅら」という道具があるのではないかと思い、その頃よく尋ねてみた。

すると、山林の作業で伐採した木材を運搬するのに、今でも「修羅」を使うと数人の方から聞いた。

少し複雑な仕組みのようで、よくわからなかったが、最近ネットで下記サイトを発見して理解できた。

「伝統伐採 忘れられた修羅」 https://wood.co.jp/7-mokuzai/shinrinbassai/

森林伐出作業のベテランであった辻本弘義氏が書かれた文とイラストを

中川木材産業株式会社 中川勝弘社長がwebにupされたものであるが、実に貴重である。

このように有用なホームページは、国会図書館のようなシステムで、末代まで遺して欲しい。

一旦削除されると、もう二度と再現されることはないと思う。

三ツ塚古墳から出土した修羅は、保存処理されたのち現在大阪府の近つ飛鳥博物館に展示されている。

当時、出土地から修羅を大型トラックで運搬するニュースが放映された。

その車に「阿知波組」と記しているのを見て、私はひとり悦に入った。

大阪の運送会社、阿知波組(現在はアチハ(株))は大正年間の創業で、重量物運搬の実績があった。

阿知波は古くは「アチナミ」だったと思われる。阿智王に由来する姓であろう。

応神天皇の時代に日本に渡来した阿智王は阿智使主(アチノオミ)と呼ばれる。

子孫が飛鳥の檜前に移住し、氏神として阿智使主を祀った。

その神社は「臣 阿智」が転じて於美阿志(オミアシ)神社になった。

まさか足の病気にご利益のある神さんにはなっていないだろうな。石切神社がガンの神様になる時代だ。

アチハ<阿知波アチナミ<阿智使主(アチノオミ)>オミアシ>足>運搬>運送>修羅

私以外は誰も面白くないと思うが。

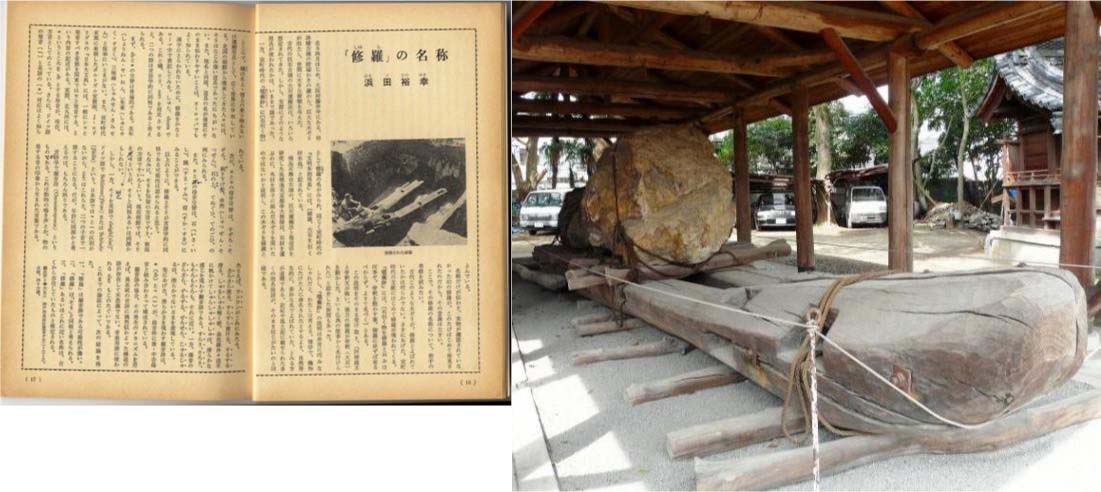

この修羅には原寸大レプリカが作られ、森浩一先生の指導で復元修羅の人力牽引実験が行われた。

修羅を使用した土師氏の縁から、現在、レプリカは道明寺天満宮の境内に展示されている。

−−−

後に私は、「しゅら」は「擦る(する)」からきた名詞でないかと考えるようになった。

例えば、スルスル、シュルシュルの擬音から、「しゅる=擦る(する)」という動詞が生じ、

その動詞から、「しゅら」「そり」の名詞が生まれたと考えるのである。

動詞が名詞化する場合、普通は連用形がそのままで名詞になる。

すなわち、四段動詞はイ段音で名詞となり (i)

走る>走り、釣る>釣、富む>富

一段動詞・二段動詞はイ段音あるいはエ段音で名詞になる。(i またはe)

着る>着(晴れ着)、起く>起き(早起き)、受く>受け、

しかし私は、例外的にア段音で名詞になる例として、塚、洞を考えている。(a)

塚(ツカ)は築く(ツク)から派生し、洞(ホラ)も掘る(ホル)から派生したとみるのである。

この類として、擦る(する、しゅる)の動詞から、名詞「シュラ」が発生したと考える。

−−−

更に後、『日本書紀 下 日本古典文学大系』1967年坂本太郎他、岩波書店 の567頁に下記をみつけた。

「(前略) ツク(築く)→ツカ(塚)、ナフ(綯)→ナハ(縄)の例があるように、四段活用の動詞はaという語尾で名詞になる例がいくつかある。(後略)」

これによって、私の「シュラ修羅」に関する一連の考察は補強されたと考える。

![]() 次へ

次へ ![]() TOPへ

TOPへ ![]() 戻る

戻る

写真: 「修羅の名称」 道明寺天満宮の修羅(レプリカ)