(6) 枕詞 「飛鳥」 トブトリ(ノ)

1.枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の用例

「飛ぶ鳥の」は「アスカ」にかかる枕詞として使用されている。

記紀歌謡にはこの枕詞を見ない。

万葉集は全20巻で4516首(4536首)の歌がある。

そのうち、枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の用例は下記の僅か4首しかないことをまず知るべきである。

①番号 01/0078

原文: 飛鳥 明日香能里乎 (後略)

訓読: 飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば君があたりは見えずかもあらむ

題詞によると、和銅3年(710)藤原京より平城京へ遷都する道中で元明天皇か詠んだ御製とある。また、太上天皇御製とあるため、飛鳥京から藤原京へ遷る時(694)の持統天皇の御製との考えもある。

②番号 02/0194

原文:飛鳥 明日香乃河之 上瀬尓 生玉藻者 (後略)

訓読:飛ぶ鳥の 明日香の川の 上つ瀬に 生ふる玉藻は 下つ瀬に 流れ触らばふ 玉藻なす か寄りかく寄り 靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを 剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ そこ故に 慰めかねて けだしくも 逢ふやと思ひて 玉垂の 越智の大野の 朝露に 玉藻はひづち 夕霧に 衣は濡れて 草枕 旅寝かもする 逢はぬ君故

題詞などによると、川島皇子が死亡した時(691年)、柿本人麻呂がその妻泊瀬部皇女と忍壁皇子に奉った挽歌とある。

③番号 02/0196

原文: 飛鳥 明日香乃河之 上瀬 石橋渡 (後略)

訓読: 飛ぶ鳥の 明日香の川の 上つ瀬に 石橋渡し 下つ瀬に 打橋渡す 石橋に 生ひ靡ける 玉藻もぞ 絶ゆれば生ふる 打橋に 生ひををれる 川藻もぞ 枯るれば生ゆる なにしかも 我が大君の 立たせば 玉藻のもころ 臥やせば 川藻のごとく 靡かひし 宜しき君が 朝宮を 忘れたまふや 夕宮を 背きたまふや うつそみと 思ひし時に 春へは 花折りかざし 秋立てば 黄葉かざし 敷栲の 袖たづさはり 鏡なす 見れども飽かず 望月の いやめづらしみ 思ほしし 君と時々 出でまして 遊びたまひし 御食向ふ 城上の宮を 常宮と 定めたまひて あぢさはふ 目言も絶えぬ しかれかも あやに悲しみ ぬえ鳥の 片恋づま 朝鳥の 通はす君が 夏草の 思ひ萎えて 夕星の か行きかく行き 大船の たゆたふ見れば 慰もる 心もあらず そこ故に 為むすべ知れや 音のみも 名のみも絶えず 天地の いや遠長く 偲ひ行かむ 御名に懸かせる 明日香川 万代までに はしきやし 我が大君の 形見かここを

題詞によると、柿本人麻呂が明日香皇女(700年没)の殯宮に捧げた挽歌。

④番号 16/3791

原文:(前略) 二綾裏沓 飛鳥 飛鳥壮蚊 霖禁 縫為黒沓 (後略)

訓読:みどり子の 若子髪には たらちし 母に抱かえ ひむつきの 稚児が髪には 木綿肩衣純裏に縫ひ着 頚つきの 童髪には 結ひはたの 袖つけ衣 着し我れを 丹よれる 子らがよちには 蜷の腸 か黒し髪を ま櫛持ち ここにかき垂れ 取り束ね 上げても巻きみ 解き乱り 童になしみ さ丹つかふ 色になつける 紫の 大綾の衣 住吉の 遠里小野の ま榛持ち にほほし衣に 高麗錦 紐に縫ひつけ 刺部重部 なみ重ね着て 打麻やし 麻続の子ら あり衣の 財の子らが 打ちし栲 延へて織る布 日さらしの 麻手作りを 信巾裳成者之寸丹取為支屋所経 稲置娘子が 妻どふと 我れにおこせし 彼方の 二綾下沓 飛ぶ鳥 明日香壮士が 長雨禁へ 縫ひし黒沓 さし履きて 庭にたたずみ 退けな立ち 禁娘子が ほの聞きて 我れにおこせし 水縹の 絹の帯を 引き帯なす 韓帯に取らし わたつみの 殿の甍に 飛び翔ける すがるのごとき 腰細に 取り装ほひ まそ鏡 取り並め懸けて おのがなり かへらひ見つつ 春さりて 野辺を廻れば おもしろみ 我れを思へか さ野つ鳥 来鳴き翔らふ 秋さりて 山辺を行けば なつかしと 我れを思へか 天雲も 行きたなびく かへり立ち 道を来れば うちひさす 宮女 さす竹の 舎人壮士も 忍ぶらひ かへらひ見つつ 誰が子ぞとや 思はえてある かくのごと 所為故為 いにしへ ささきし我れや はしきやし 今日やも子らに いさとや 思はえてある かくのごと 所為故為 いにしへの 賢しき人も 後の世の 鑑にせむと 老人を 送りし車 持ち帰りけり 持ち帰りけり

歌序によると作者は竹取翁とある。歌中の飛鳥壮(男)は竹取翁とみられる。

この歌に続く一連の歌群は物語的性格を持っていて、竹取翁が春の日に丘で9人の美しい仙女に出会い、翁と仙女たちの歌の交歓を描く。

歌の作者竹取翁には、山上憶良(660?-733?)、高橋虫麻呂(生没年不詳)、田辺福麻呂(生没年不詳)などが挙げられているが、現在のところ不明である。

歌序中に、唐時代の現代小説『遊仙窟』の影響が認められている。

この小説は第7次遣唐使(執節使は粟田真人、山上憶良も随伴、702年出発)の際、唐から持ち帰られたとされるが、これに拠れば竹取翁の歌は702年以後となる。

なお、この歌の飛鳥が河内の飛鳥とする吉井巌氏の説がある。

2.枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の発生時期と作者

前項で挙げた、枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の用例4首の作歌年代を素直に考えると、

①710年か694年、②691年、③700年、④702年以後

となるであろう。

その中で、②の人麻呂の歌(691年、持統5年)が最古である。

以上から枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の作者は、柿本人麻呂であると断定せざるを得ない。

柿本人麻呂は140種あまりの枕詞を使ったが、そのうち半数は人麻呂以前には見られないとされる。つまり、多くの枕詞を創出している。

この点も、枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」が人麻呂の創作とする考えを支持する。

柿本人麻呂が枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の作者とすれば、前節で述べたように、

人麻呂が草壁皇子(689年没)の殯宮に捧げた挽歌(02/0167)の「飛鳥之 浄之宮」

即ち、宮都名「飛鳥浄御原宮」をヒントにしてこの枕詞を作ったとも考えられる。

柿本人麻呂の人物像は謎であり、古来論議が多い。

一般には人麻呂は地位が低いとされている。その根拠として

人麻呂の死は、『万葉集』では高官のような「薨」や「卒」ではなく「死」と記されている。

高官なら記載さるべき正史(『続日本紀』など)に登場しない。

一方、皇室讃歌や皇子・皇女の挽歌を歌うという立場や、『古今和歌集』の真名序・仮名序の記述から、人麻呂が高官であったのではないかの説もある。

坂田隆氏は人麻呂は山前王(忍壁皇子の子、天武天皇の孫)のペンネームであると説いている。

本論文では、人麻呂の出自や経歴は問題ではない。

人麻呂は皇族への挽歌3首の中に「飛鳥」を詠み込み、公式の場で披露している。

私は冗談で、「人麻呂は新宮都名「飛鳥」を周知させる広報担当官だ」と言っている。

さらに宮都名「飛鳥」決定の朝議に柿本人麻呂が参加し、一定の役割を果たした可能性も想像している。

『万葉集』に枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の用例が意外に少ないのは何故か?

①アスカを詠んだ歌の多くが、この枕詞の成立以前の作歌であった。

②普及しなかった。

③遷都でアスカ自体があまり詠まれなくなった。

④何らかの理由で、この枕詞の使用が憚られた。

などを考えている。

3.表記「飛鳥」は「アスカ」に懸かる枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」に由来しない(枕詞由来説の否定)

第3章で詳述した「葦見田五十戸 飛鳥部身=」木簡の作成年の下限を687年(持統元年)~689年(持統3年))と考えると、枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」の用例で、この作成年を遡るものは存在しない。

従って、通説の「「飛鳥」の表記は、「アスカ」にかかる枕詞「とぶとりの」の「飛鳥(とぶとり)」を当てたもの」のような枕詞由来説は成立しないのである。

逆に、この枕詞は宮都名「飛鳥」成立後に、柿本人麻呂によって作られたとするのが合理的である。

4.枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」が「アスカ」に懸かる接続理由

この枕詞が柿本人麻呂の歌に見ること、地名表記との関連、懸かり方が謎であることの諸点から、長年大きな関心を引いてきた。

そこで、『万葉集』における枕詞の研究からの考察をはじめとして、国文学・歴史学・地名学・言語学の方面から多くの説が提唱されてきたが、定説とされるものはなかった。

しかし、この論文などで私が主張しているように、

①まず、政治的に宮都名「飛鳥」が決定された。

②この宮都「飛鳥」は以前から「アスカ」と呼ばれている地に存在するため、「飛鳥」と「アスカ」が連結した。

③「飛鳥」を「トブトリ」と読むことによって、「アスカ」にかかる枕詞「飛鳥トブトリ(ノ)」が発生した。

とすれば、明快な説明になるのである。

--------------------------------

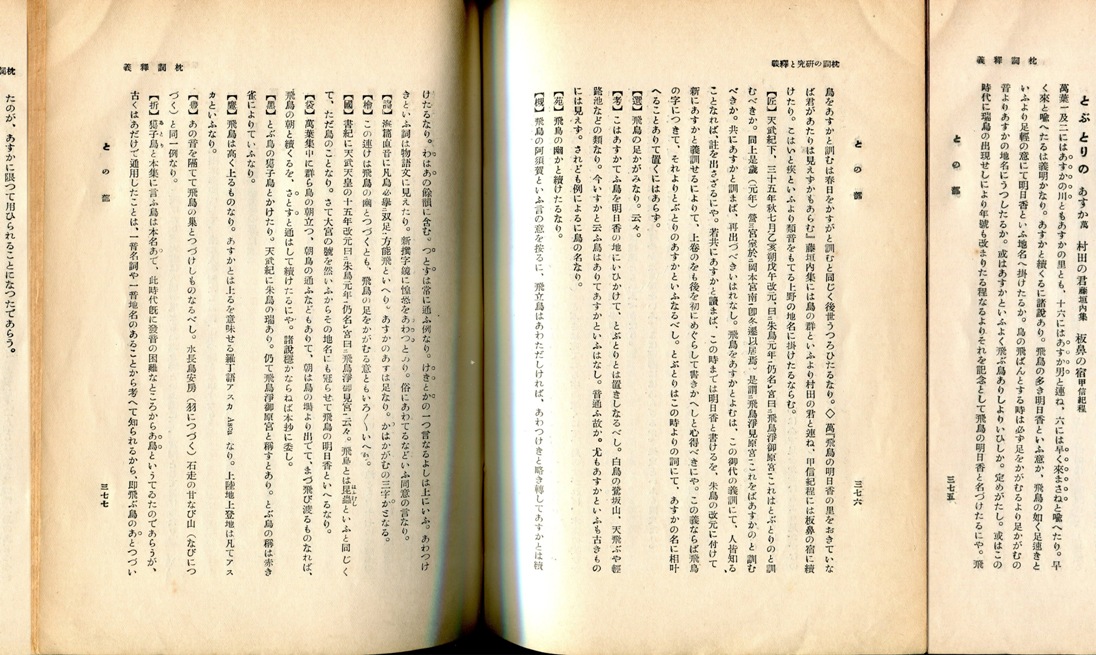

下の画像は

福井久蔵 『枕詞の研究と釈義』 1927年、不二書房(375頁-378頁)より